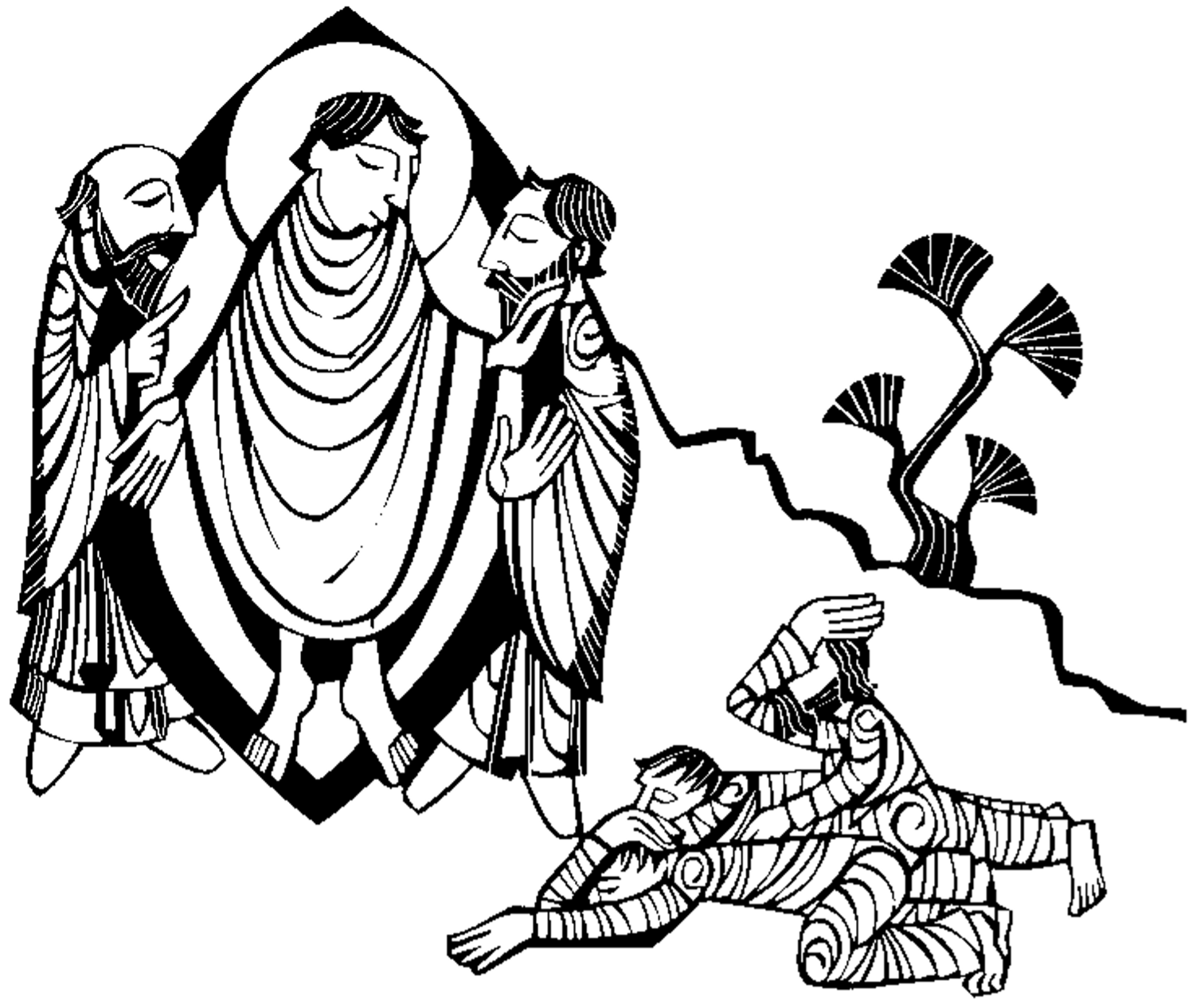

Lo que más afecta la corriente de nuestra vida, nuestro tiempo y el espacio en donde vivimos es el conjunto de nuestras relaciones. Haber conocido a Jesús cambió para siempre la vida de sus discípulos. En la historia de la Transfiguración sus corazones reflejaban lo que sus ojos no podían ver. Desde ese momento revelador, los lugares tenían sentido sólo si él estaba y el tiempo dejó de ser unos granos de arena filtrados por un embudo, haciéndose el instante explosivo en que se declara el amor del amante o la justicia de un pueblo, cuando el sol de la mañana rompe la tranquilidad de un amanecer demorado.

Abraham es llamado a poner animales para que Dios afirme su compromiso con una cena sacrificial. La visión de la vida que recibe Abraham en este momento, como la visión del Señor transfigurado, era un don de fe. El sería vinculado siempre al Dios de la historia porque la historia de Dios ya se había hecho su propia historia. Para Abraham, una comida ya no era sólo una reunión familiar, sino el sacramento de la fidelidad de Dios.

Las palabras de Pablo a los cristianos filipenses los felicitan su adherencia a Cristo, no por la Ley Mosaica sino por el bautismo. Compartiendo la vida del Resucitado, ellos habían llegado a ser familia de todos los que abandonan el miedo y comparten un futuro dinámico, no de herencias de sangre, sino de fe.

La visión de Dios siempre nos cambia. Sea esta visión la de Elías con las brisas de Horeb o la de Moisés frente a la zarza que ardía, se vuelve elemento catalizador al centro de la existencia humana. Las llamas graban el grito de liberación en el alma de Moisés y la brisa conmueve al profeta a proclamar el destino de su pueblo.

Las visiones se producen, no fuera, sino dentro de uno. Los deseos antiguos del espíritu humano para hacer una historia propia y forjar su cultura se encuentran en todo pueblo.

Compartir la eucaristía y brindarnos la paz nos identifica como la comunidad que responde a la visión de Dios en Jesucristo y adelanta su Reino. El Evangelio no es el recuerdo de un Cristo pasado, sino nuestra oportunidad de vivir su misma vida. Estos días cuaresmales nos darán consciencia de la manera en que Dios ya se ha revelado en nuestras vidas.

No podemos poseer ni definir la esencia de Dios, pero todos debemos llegar a apreciar su “cómo”. Esto nos cambiará para siempre. Jesús afecta nuestras vidas, no desde el pasado, sino en este momento actual. ¿Qué significaría para nosotros sólo tener recuerdos de Jesús? Nuestra convicción es otra; al reunirnos, al partir el pan, al proclamar el Evangelio, él mismo se halla entre nosotros. Por estas tres acciones de Iglesia expresadas por nuestros cantos y narraciones, asumimos que todos vivimos consecuencias claras en las calles de la ciudad, en nuestras oficinas, escuelas y fábricas, como si fuera cosa fácil cambiar liturgias y ritos en una vida real. El culto verdadero a Dios no se encuentra en los símbolos litúrgicos, sino en la vida compartida y real de todos los días.

Si Jesús está en nuestra reunión, allí también vemos a Dios; Cristo es la cara de Dios para todo cristiano. Todos los que han recibido una revelación de Dios deben ser considerados como personas que se la regalan a otros. Está presente en los que aceptan el bautismo y la confirmación o comparten el pan eucarístico. Se halla en los niños que dialogan las Escrituras durante la homilía y en los que distribuyen comidas a los más necesitados. Se encuentra en los ujieres que dan la bienvenida a los que acaban de luchar con el tránsito y el tiempo y en los padres que buscan apoyo para criar a sus hijos en este mundo dividido. Está en los monaguillos que a veces se acuerdan de llevar el libro al altar y en los catequistas que luchan para comunicar su fe a niños y adultos.

Después de haber visto a Dios, no seremos los mismos de antes. Quizás llegaremos a ser lo que Cristo pide, un pueblo con las agendas justas, amorosas y compasivas de Dios reinando entre nosotros.